Fukushima

Am 11. März 2011 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 9 Japan und löste an der Ostküste bis zu 15 Meter hohe Tsunamis aus, die weite Landstriche überfluteten. Gegen 20’000 Menschen fielen den Naturgewalten zum Opfer. Im Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi zerstörte der Tsunami sicherheitstechnisch entscheidende Anlageteile der Reaktorblöcke 1 bis 4. Es kam zu Kernschmelzen und Explosionen. Radioaktives Material gelangte in die Umwelt. In der Präfektur Fukushima wurden aufgrund von Erdbeben, Tsunami und Unfall im Kernkraftwerk rund 165'000 Personen evakuiert oder verliessen freiwillig ihre Wohnstätten. Evakuierte Gebiete wurden nach und nach wieder freigegeben. So sank die Zahl der Evakuierten bis im Sommer 2018 auf rund 45'000 Personen.

Der Unfall in Fukushima rangiert auf der höchsten Stufe der siebenstufigen, internationalen INES-Skala, ebenso wie die Katastrophe von Tschernobyl. In Fukushima wurde jedoch weit weniger Radioaktivität freigesetzt. Die gesundheitliche Belastung von Kraftwerkspersonal und Bevölkerung war auch dank guten Schutzvorkehrungen sehr viel kleiner. Der Reaktorunfall verursachte deshalb keinen einzigen akuten Todesfall. Es dürften auch langfristig keine gesundheitlichen Folgen zu erwarten sein, weder bei Arbeitern noch bei der Bevölkerung. Dies belegt der umfassende Bericht der IAEA vom Herbst 2015, der von rund 180 Experten aus 42 Ländern erstellt wurde (Executive Summary).

Folgen für die Schweizer Kernkraftwerke

Auf Grundlage der Erfahrungen in Fukushima überprüfte die Schweiz die Sicherheit der eigenen Kernkraftwerke hinsichtlich extremer Naturereignisse und Notstandssysteme. Die Schweizer Kernkraftwerke erbrachten im Sommer 2011 den Sicherheitsnachweis für Hochwasser, wie sie nur alle 10’000 Jahre vorkommen. Im März 2012 folgte der Nachweis, dass sie auch ein schweres Erdbeben, wie es nur alle 10’000 Jahre vorkommen kann, ohne Schäden für Mensch und Umwelt beherrschen, und im April jener der Beherrschung eines 10’000-jährlichen Erdbebens in Kombination mit dem erdbebenbedingten Versagen von Stauanlagen im Einflussbereich des Kraftwerks. Gemäss ENSI sind die Schweizer Kernkraftwerke sicher. Sicherheitsmargen können aber noch erhöht und kleinere Mängel nachgebessert werden.

Auf Anforderung des ENSI stellten die Kernkraftwerkbetreiber zudem ein zentrales externes Lager mit zusätzlichen Notfallausrüstungen bereit. Es befindet sich in einem erdbeben- und überflutungssicheren ehemaligen Bunker der Schweizer Armee. In diesem Depot lagern unter anderem Notstromaggregate, Pumpen, Treibstoff und zahlreiches weiteres Material, das bei Bedarf sofort per Helikopter an den Einsatzort geflogen werden könnte.

Mehrfache Sicherheitsnachweise

Im Nachfeld von Fukushima nahmen alle Schweizer Kernkraftwerke am EU-Stresstest teil. Die europäische Kommission bescheinigte ihnen hohe Sicherheitsmargen und ein im europäischen Vergleich gutes Abschneiden. Doch die Sicherheit der Schweizer Kernkraftwerke und der Schutz der Bevölkerung sollen noch weiter optimiert werden. Dazu lancierte das ENSI im März 2012 einen Aktionsplan. Er behandelt Prüfpunkte aus den Lessons Learned vom Herbst 2011 sowie offene Punkte aus dem Schweizer Länderbericht zum EU-Stresstest. Die Arbeiten zum Aktionsplan wurden Ende 2016 abgeschlossen.

Die Erdbebensicherheit der Schweizer Kernkraftwerke wird zudem im Pegasos Refinement Project vertieft untersucht. Diese Studie wurde von 2008 bis 2013 auf der höchsten und anspruchsvollsten Stufe eines international anerkannten Vorgehens durchgeführt – lediglich die Schweiz und die USA können dies vorweisen. Die Ergebnisse der Studie dienen als Basis für weitere Sicherheitsoptimierungen.

Klare Unterschiede

Von der Bauart her gleichen die in Fukushima zerstörten Reaktoren dem Schweizer Kernkraftwerk Mühleberg (KKM). Dennoch ist ein Unfall wie in Fukushima in der Schweiz sehr unwahrscheinlich, da das KKM wie alle andern Schweizer Werke im Gegensatz zu den japanischen Anlagen stets nachgerüstet wurde. In den Schweizer Anlagen ist alles das vorhanden, was in Fukushima-Daiichi zur Beherrschung des Unfalls fehlte – weil in der Schweiz die nötigen Sicherheitsausrüstungen von Anfang an eingebaut oder bereits in den frühen 1990er-Jahren nachgerüstet wurden.

Beispielsweise verfügen alle schweizerischen Kernkraftwerke bereits heute über mehrfache, unterschiedliche und voneinander unabhängige Not- und Nachkühlsysteme. Zudem sind alle Anlagen zusätzlich mit gebunkerten und gegen schwere Erdbeben, Überschwemmung, Flugzeugabsturz und Terrorangriff geschützten Notstandsystemen ausgerüstet. Diese stehen auch dann noch zur Verfügung, falls die anderen Not- und Nachkühlsysteme versagen würden. Auch verfügen alle heimischen Kernkraftwerke über Systeme für die gefilterte Druckentlastung und über Wasserstoffrekombinatoren, die den beim Schmelzen von Brennelementen entstehenden Wasserstoff neutralisieren und so Explosionen verhindern. Sicherheitsanalysen der Anlagen werden regelmässig überprüft und entsprechen dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik.

Die Kernenergie nach Fukushima

Nach Fukushima haben viele Länder ihre Kernanlagen und ihre Strompolitik überprüft. Sie kamen zum Schluss, dass es aus technischer Sicht keinen Grund gibt, auf Kernenergie und ihre bedeutenden Vorteile zu verzichten. Denn die umfassenden Analysen des Unfalls zeigen, dass in allen Kernanlagen die sicherheitsrelevanten Systeme das schwere Erdbeben überstanden und wie für diesen Fall vorgesehen funktionierten. Der Schutz vor dem anschliessenden Tsunami war jedoch ungenügend. Der nukleare Unfall wäre trotz der Heftigkeit des Tsunami vermeidbar gewesen, hätten die Anlagen in Fukushima-Daiichi den japanischen und internationalen Richtlinien entsprochen. Obwohl die sicherheitstechnischen Mängel seit einigen Jahren bekannt waren, waren entsprechende Nachrüstungen weder von den Behörden verlangt noch von der Betreiberin umgesetzt worden.

Praktisch alle Kernenergienationen setzen deshalb ihre zivilen nuklearen Programme fort. Japan selbst nahm im Herbst 2015 nach aufwändigen Überprüfungen seiner Kraftwerksflotte wieder die ersten Kernkraftwerke in Betrieb.

In der Schweiz war Fukushima der Auslöser für die neue Energiestrategie 2050. Mit der Annahme des neuen Energiegesetzes im Mai 2017 stimmte die Mehrheit dafür, die Schweizer Kernkraftwerke zwar noch so langen laufen zu lassen, wie sie sicher sind. Neue Kernkraftwerke dürfen aber gemäss Gesetz nicht mehr gebaut werden. Deutschland fühlte sich durch Fukushima in seinem Ausstiegsbeschluss bekräftigt und entzog im Sommer 2012 acht Kernkraftwerken die Betriebserlaubnis. Italien gab den geplanten Wiedereinstieg in die Kernenergie auf.

Verhängnisvolle Kette von Ereignissen

In den drei Reaktoren in Fukushima-Daiichi löste das Erdbeben eine automatische Schnellabschaltung aus. Die externe Stromversorgung brach zusammen und Notstrom-Dieselgeneratoren übernahmen die Eigenversorgung der Anlagen. Eine erste Tsunamiwelle zerstörte die für die reguläre Kühlung von Reaktoren, Abklingbecken und Notstromdieselkühlung nötigen Meerwasserpumpen. Die zweite, höhere Tsunamiwelle überschwemmte das ganze Kraftwerk und zerstörte die Notstromdieselgeneratoren. Damit fehlten neben der Stromversorgung auch die wichtigen elektrischen Anlagen und Anzeigen.

In der Folge stiegen Temperatur und Druck in den Reaktordruckgefässen, während die Wasserpegel sanken. Die Notkühlsysteme fielen aus, das Wasser in den Reaktoren verdampfte. Kontrollierte Druckentlastungen gelangen nur teilweise, ebenso die behelfsmässige Einspeisung von Frischwasser. Die Reaktorkerne lagen schliesslich über unterschiedliche Zeiten teilweise oder ganz trocken. Dabei konnte das Zirkonium in den Brennstabhüllrohren mit dem Wasserdampf oxidieren, und es bildete sich Wasserstoff. In den Reaktorgebäuden kam es zu Wasserstoffexplosionen, welche die Anlagen weiter beschädigten. Auch in den Abklingbecken für verbrauchte Brennelemente kam es zu Kühlwassermangel sowie zu mechanischen Schäden der Brennelemente durch Gebäudetrümmer.

Kein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung

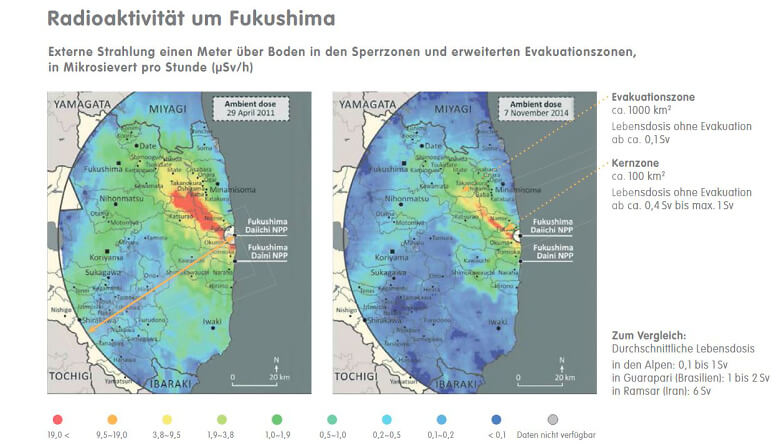

Durch den Unfall gelangte radioaktives Material aus den Reaktoren – vorwiegend Radioiod und radioaktives Cäsium – in die Atmosphäre, ins Meer und in die umgebenden Böden. Das Gebiet nordwestlich des Kraftwerks wurde bis in eine Entfernung von etwa 50 Kilometern kontaminiert. Die Menge an freigesetztem Jod-131 und Cäsium-137 entspracht nach Angaben der japanischen Aufsichtsbehörde NRA etwa zehn Prozent der in Tschernobyl freigesetzten Radioaktivität.

Gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO betrug die durchschnittliche Personendosis in der Präfektur Fukushima im ersten Jahr nach dem Unglück 1 bis 10 Millisievert (mSv). Das entspricht einem Beckenröntgen resp. einem Ganzkörper-Computertomogramm. In den am stärksten strahlenbelasteten Orten schätzt die WHO die Personendosis auf 10 bis 50 mSv, in den Nachbarpräfekturen Fukushimas auf 0,1 bis 10 mSv und im restlichen Japan auf 0,1 bis 1 mSv. Von 23’000 Arbeitern haben sechs auf dem Kraftwerksgelände bis heute eine akkumulierte Dosis über 250 mSv erhalten und weitere 168 Personen eine Dosis über 100 mSv. Modellrechnungen haben ergeben, dass aufgrund des sehr geringen Risikos zusätzlicher Krebserkrankungen eine allfällige Zunahme wahrscheinlich statistisch nicht erkennbar sein wird. Einzig innerhalb der kleinen Gruppe der besonders stark belasteten Mitarbeiter ist das errechnete Erkrankungsrisiko erhöht.

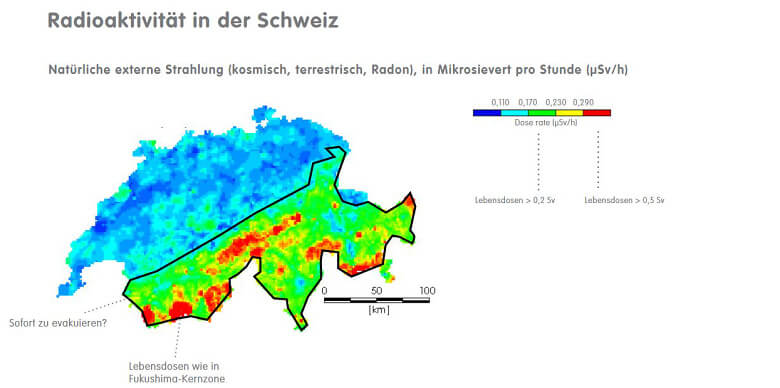

In Tschernobyl wurde ab einer Personendosis von rund 5 mSv pro Jahr evakuiert; noch vorsichtiger wurde in Fukushima vorgegangen. Wird ein Gebiet durch einen Reaktorunfall so belastet, dass die Dosis im ersten Jahr 20 mSv beträgt, ist laut Erfahrungen aus Tschernobyl bei einem lebenslänglichen Aufenthalt in diesem Gebiet mit insgesamt etwa 60 mSv zu rechnen. Im grössten Teil der Schweizer Alpen überschreitet die Lebensdosis durch die externe Umgebungsstrahlung jedoch 120 mSv. Berücksichtigt man auch das natürliche Radongas, ergeben sich in den Schweizer Bergen Lebensdosen von mindestens 300 mSv. Nach der japanischen Evakuierungslogik wären sie demnach unbewohnbar.

Geringe Strahlenbelastung

Seit dem Reaktorunfall hat die Strahlung in und um Fukushima bereits deutlich abgenommen. Die am stärksten belastete rote Kernzone ist stark geschrumpft. Denn einerseits baut sich Strahlung anfangs relativ rasch ab. Andererseits blasen und waschen Wind und Regen die radioaktiven Partikel (v.a. Caesium-131) weg. Da die Menschen sich nicht rund um die Uhr im Freien aufhalten, sondern mehrheitlich in Häusern, verringert sich ihre Strahlenbelastung zudem um 40 Prozent. Wären nun Menschen in den Evakuationsgebieten (rote, gelbe und Teile der grünen Flächen) geblieben, hätten sie eine Lebensdosis vom Zwei- bis Dreifachen.

Wer sein ganzes Leben im Alpenraum verbringt (rote, gelbe und grüne Gebiete), ist auch einer erhöhten natürlichen Strahlung ausgesetzt. Denn das Gestein im Alpenraum, hauptsächlich Granit, enthält vergleichsweise viel Uran. Bei seinem Zerfall entsteht radioaktives Radongas, das die Bevölkerung über die Atmung aufnimmt. Diese gesamte Strahlung ist über das Leben hinweg konstant, in der Summe aber mindestens so hoch wie die Lebensdosen in der roten Evakuationszone von Fukushima. Im grössten Teil der Schweizer Alpen überschreitet die Lebensdosis 300 mSv. Selbstverständlich musste noch kein Engadiner deswegen evakuiert werden. Auch die Menschen von Fukushima hätten in Betracht ihrer erwarteten Lebensdosis eher an ihre Wohnorte zurückkehren können, wären die geltenden Gesetze und Normen toleranter. So empfiehlt die Internationale Strahlenschutzkommission ICRP bereits die Evakuation, sollte zusätzlich zur natürlichen Strahlung eine Personendosis von 1mSv bis 20 mSv pro Jahr auftreten.

Die WHO erwartet daher keine beobachtbare Erhöhung der Krebsrate. Auch rechnet sie nicht mit mehr Missbildungen bei Neugeborenen. Die in flächendeckenden Untersuchungen festgestellten Veränderungen in den Schilddrüsen der betroffenen Bevölkerung sind mit jenen nicht strahlungsbelasteter Personen vergleichbar. Schilddrüsenkrebs ist überall häufig – im Mittel ist jeder Zehnte betroffen. Er verursacht jedoch bei den meisten keine gesundheitlichen Probleme.

Mehr zu Strahlung und Dosis erfahren Sie hier.

Ab April 2014 wurden Teile der Evakuationszone nach und nach freigegeben. Im März 2020 wurden erstmals Gebiete freigegeben, in die eine Rückkehr zuvor aufgrund der Strahlenbelastung als langfristig schwierig bezeichnet worden war. Auch dort war die insgesamt gemessene Strahlenbelastung auf eine Jahresdosis von unter 20 Millisievert gesunken. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält die zusätzlichen Gesundheitsrisiken aufgrund der Strahlung in Japan für tief. Dennoch kehren viele Menschen nicht in ihre Häuser zurück. Dies teilweise aufgrund der Angst vor Strahlung. Andere haben beim Tsunami alle Angehörigen oder ihr Hab und Gut verloren und ausserhalb der zuvor schon strukturschwachen Region neue Existenzen aufgebaut. Zudem ist die von Erdbeben und Tsunami beeinträchtigte Infrastruktur noch nicht überall wiederhergestellt.

Weitere detaillierte Auskunft zu den Geschehnissen und Folgen von Fukushima:

- Das Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI beantwortet häufige Fragen zum Unfall in Fukushima.

- Berichte des ENSI zu Fukushima

- ENSI erklärt Unterschiede zwischen Fukushima und Tschernobyl

- Bericht der deutschen Gesellschaft für Reaktorsicherheit

- Fukushima-Portal der Gesellschaft für Reaktorsicherheit

- Bericht der WHO von Ende Dezember 2012 zur radioaktiven Belastung der Bevölkerung durch den Unfall in Fukushima-Daiichi:

- Bericht der OECD/NEA: Fünf Jahre nach Fukushima, Nuclear Safety Improvementsand Lessons Learnt

- Bericht der japanischen Regierung zuhanden der IAEO

- Zusätzlicher Bericht der japanischen Regierung zuhanden der IAEO

- Berichte des Fukushima-Betreibers Tepco zur aktuellen Lage: Current situation of Fukushima-Daiichi and Daini nuclear power station

- Website zur aktuellen Lage der Evakuationszone in der Präfektur Fukushima

- Bericht des wissenschaftlichen Komitees der Vereinten Nationen für die Auswirkungen radioaktiver Strahlung (UNSCEAR 2020 Report, Annex B) zu Höhe und Auswirkungen der Strahlungsexposition aufgrund des Unfalls in Fukushima im März 2011. Dieser hat nach Angaben der UNSCEAR in der japanischen Bevölkerung zu keinen statistisch nachweisbaren Schäden durch Verstrahlung geführt.

- Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2020 zu den Gesundheitsfolgen des Unfalls.

Fukushima: Analyse und Lehren

In ihrer Gesamtwertung kommt die japanische Regierung zum Schluss, dass die Sicherheitskultur im Kernenergiebereich ungenügend war. Eine bittere Folge davon war, dass die Einschätzung der Risiken weder von der Betreiberin noch von der zuständigen Atomsicherheitsbehörde kritisch hinterfragt und der zunehmende Wissensstand nicht in eine entsprechende Nachrüstung der Anlagen umgesetzt wurde.

Mehr dazu im Dossier Fukushima des Nuklearforums:

Fukushima sechs Jahre nach dem Unfall

Fukushima zehn Jahre nach dem Unfall - FAQ, Links, Expertenstimmen und weitere Informationen

und im Bericht des ENSI:

Fukushima Daiichi: Menschliche und organisatorische Faktoren

Zehn Jahre nach Fukushima, Artikelreihe

Teil 1: Das führte zur Katastrophe 2011

Teil 2: Die radiologischen Auswirkungen des Unfalls

Teil 3: Der EU Stresstest

Teil 4: Die Konsequenzen für die Schweizer Werke und Aufsicht

Teil 5: So positioniert die die Schweiz international

Fukushima: Internationale Berichte

Bericht des deutschen Atomforums zu Fukushima und zur Kernenergie in Europa nach Fukushima

Länderberichte EU Stress Test

Die Länderberichte der EU Stress Tests sind öffentlich. Wer sich für technische Details interessiert, kann die Berichte der Schweizer Anlagen bei der European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) nachlesen.

Das Faktenblatt des Nuklearforums Schweiz bietet umfassende Informationen zur Erdbebensicherheit der Schweizer Kernkraftwerke.